健康コラム

第3話 インフルエンザについて

内科 渡辺 慶太郎 医師

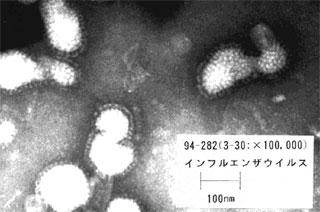

インフルエンザとは「かぜ症候群」の一種でインフルエンザウイルスの感染によって起きる病気です。 インフルエンザに限らず「かぜ」ウイルスは低温・乾燥を好むため、冬季に流行しやすくなります。

今回は症状の強いインフルエンザウイルスA型とB型についてお話します。

- どうやって感染するの?

感染している患者さんの気道(鼻腔・咽頭)分泌物にふくまれるウイルスが咳などとともに、小さな飛沫として空気中に放出されます。この飛沫を気道に吸入しての感染が最も多いとされています。 飛沫だけでなく家具・机等に付着した飛沫に手を触れた場合、ウイルスに感染した手から耳、口などを経てウイルスに感染することもあります。感染した患者さんの分泌物には発病後7日間ぐらいはウイルスが存在し、他人に感染させる可能性や伝染力があります。 - A型とB型の違いは?

外見からでは見分けはつきません。ウイルスを構成する物質の違いによって区別されています。 感染の症状は同様で区別はつきません。 -

どんな症状が出るの?

39℃程度の突然の高熱で発病することが多いとされています。他の症状として、頭痛・悪寒・関節痛・腰痛・倦怠感・食欲不振などが出現し、やや遅れて咳・咽頭痛・鼻汁・鼻閉・痰などがみられることが多いようです。時に下痢などの腹部症状を認めることもあります。通常、健常人が罹患した場合、ほぼ10日前後で治癒します。

-

合併症ってあるの?

肺炎・筋炎・脳炎や脳症・ライ症候群・喘息や心不全などがあります。高齢者、呼吸器や心臓に慢性の病気をもっている人は肺炎・心不全・喘息を発症しやすくなります。 また小児の場合、まれですが筋炎や脳炎・脳症を発症することがあります。ライ症候群も小児にみられます。中枢神経症状・こん睡・けいれん・肝障害等が起こる重い合併症で、解熱鎮痛剤であるアスピリンとの関連が指摘されています 小児のインフルエンザ感染の場合、不用意な解熱鎮痛剤の使用は避けましょう。

- どうやって診断するの?

以前はウイルスの分離や血清反応などで診断していましたが、診断に時間がかかり治療には すぐには役立ちませんでした。現在「インフルエンザ迅速診断キット」により10~20分で診断が可能になりました。 - 治療法は?

基本的に対症療法(安静・発熱による脱水を予防するため水分の補給・解熱鎮痛剤等)と、抗インフルエンザ薬の内服になります。現在、3種類の抗ウイルス薬が治療に認められています。 -

どうしたら予防できるの?

一般的な注意としてインフルエンザ流行時は、換気・マスクの着用・手洗い等が重要です。また、インフルエンザワクチンの接種も有効です。特に呼吸器疾患・糖尿病を持つ方、高齢者など重い合併症をきたす可能性のある人にはワクチン接種をお勧めします。

- インフルエンザワクチン接種で予防を!

インフルエンザワクチンの接種で、インフルエンザによる重篤な合併症や死亡を予防することが期待されます。 インフルエンザに対しては、ワクチンで重症化を予防することがインフルエンザに対抗する最大の手段なのです。

予防接種を受けたら- 接種日は過激な運動は避けて、注射部位は清潔にしておいてください。

- 接種日の晩は入浴しても差し支えありません。

- 高熱やけいれんなどの異常反応や体調の変化があれば医師の診察を受けてください。

- 30分以内に急な副反応が起こることがまれにありますのでその間は様子を観察し、医師とすぐに連絡が取れるようにしておきましょう。

インフルエンザワクチンでの副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれることがありますが通常は2~3日で消失します。 なお、インフルエンザワクチンでは他のウイルスの感染による「かぜ」を予防することはできません。

-

最後に

なんと言っても、 インフルエンザに罹らないのが一番です! 皆さん、積極的な予防をお勧めします(^^) それでも インフルエンザに罹ってしまったら・・・水分や栄養をとって安静にすることはもちろんですが、普通の「かぜ」とは違いますから、熱が出たらできるだけ早く病院に行って治療を受けてください。

渡辺慶太郎 医師

昭和42年生まれ

出身地 神奈川県

最終学歴 杏林大学医学部卒業

職 歴 平成14年 済生会山形済生病院入職

資 格 日本内科学会認定内科医

日本呼吸器学会呼吸器専門医

呼吸器内科についてはこちら

※ 所属・役職・資格等は公開当時のものです。異動・退職等により変わる場合もありますので、ご了承ください。

掲載日:2012年03月12日