下肢救済チーム医療

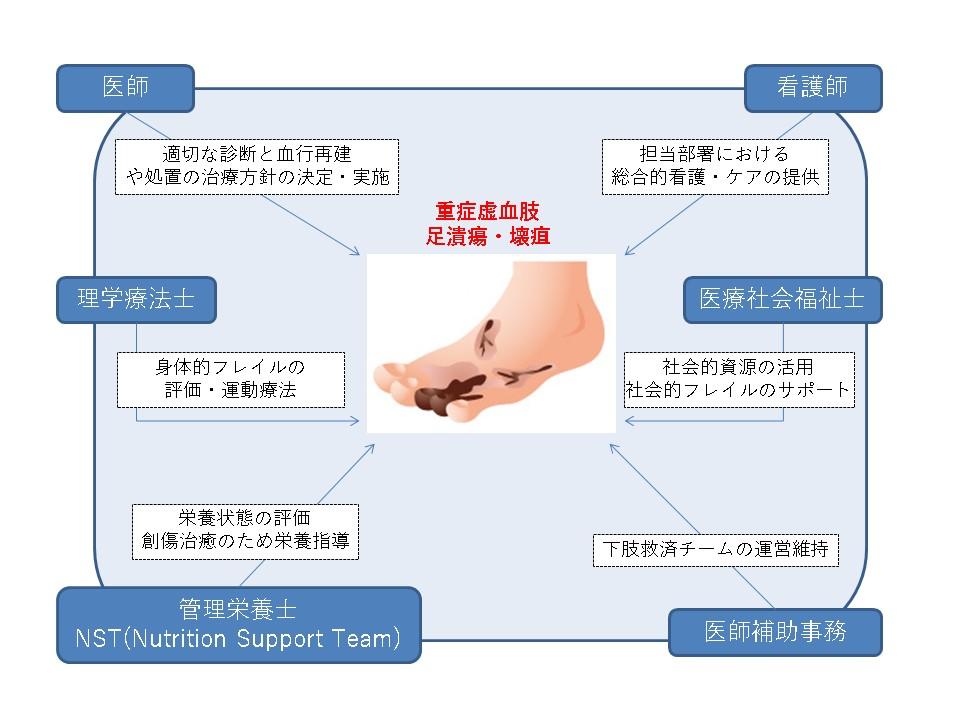

当院心臓血管外科では、前述の通り下肢血行障害による重症虚血肢に対する下肢救済療法を積極的に施行しています。近年、下肢血行障害の病態は糖尿病患者の急増や透析患者の高齢化などにより重症化の一途をたどっています。特に高度石灰化を伴う下腿から足部動脈病変が増加しており、足壊疽においては下肢の虚血のみならず感染症の関与によりその進行は急速かつ重篤化するため、その治療においては外科的血行再建や創処置のみならず、栄養管理やリハビリテーションなど多方面からの介入が必要です。この様に複雑化する重症虚血肢症例に対して、適切な診断と総合的治療を提供するために山形済生病院下肢救済チームを発足したので、その活動内容に関してご紹介いたします。

<略語解説>

CLI(Critical limb ischemia):重症虚血肢

CLTI(Chronic limb threatening ischemia): 包括的高度慢性下肢虚血

ADL(Activities of Daily Living): 日常生活動作

Dr (Doctor) :医師

Ns (Nurse):看護師

WOCNS (Wound, Ostomy and Continence Nurse) : 皮膚・排泄ケア認定看護師

HCU (High care unit) : 高度治療室

MSW (Medical social worker):医療ソーシャルワーカー、社会福祉士

NST (Nutrition support team): 栄養サポートチーム

PT (Physical therapist):理学療法士

NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) :陰圧閉鎖療法

TIME(tissue non viable or deficit、infection/inflammation、moisture imbalance、edge of wound-non advancing):壊死組織・不活化組織、感染・炎症、湿潤のアンバランス、進まない創縁

山形済生病院下肢救済チーム運用手順

1. 下肢救済チームの活動趣旨

- CLTI症例に対して適切な診断を行い、下肢血行再建や創傷処置、栄養管理をはじめとする総合的治療により虚血性疼痛からの解放と下肢救済を実現すること。

- 積極的なリハビリテーション療法の介入により、下肢救済のみならず歩行機能の温存とADLの維持ないしは改善を目的とする。

- 早期から精神的・社会的な支援を行い、安心した入院の継続と円滑な退院支援を行う。

2. 下肢救済チームの対象症例

CLTI(安静時疼痛、足潰瘍、足壊疽)症例を対象とする。

糖尿病性足壊疽症例の一部症例も対象とする。

3. 下肢救済チーム活動内容

下肢救済チームカンファレンス内容

カンファレンス内容

①全身状態(ADL、精神状態、フレイル)

②下肢血流状態、創の状態

③社会的背景

④栄養状態

⑤治療方針(各部署)

カンファレンス内容の利用

各職種の担当者は、カンファレンスの結果から問題点とその対応方法を明確にし、治療方針へフィードバックしてその後の治療、処置、ケアを実施する。

2回目以降のカンファレンスは、前回の課題を評価し、再度方針、課題を確認し、その後の治療、処置、ケアに反映させる。

退院の目途がついたら、退院前カンファレンスを開催し、退院時評価、退院後治療方針の確認をする。

入院中の治療に関してサマリーを作成し、外来や地域連携室と情報を共有する。

下肢救済療法の実際 (下肢救済チームにおける各職種の役割)

(1) 医師

- 下肢末梢動脈疾患による重症虚血肢症例の各症例に対して下肢救済チーム起動の適応を判断し同チームの起動を指示する。

- 下肢末梢動脈疾患の重症度を診断し、下肢救済チームカルテに記載すると同時に下肢血行再建術の適応とその術式について決定し、血行再建術を実施する。

- 下肢血行障害により下肢の急性ないしは慢性の創傷を生じている場合には、創傷の状態を評価しその処置方法に関して決定する。創傷の管理の方法に関しては皮膚排泄ケア認定看護師と協働で行い、方針を病棟看護師、集中治療室看護師との間で適切かつ確実に情報共有する。

(2) 看護師

皮膚・排泄ケア認定看護師(WOCNS)

- 医師と協働でCLTI症例の、創傷の評価を行い、TIMEコンセプトに沿った創傷管理の方法を検討する。

- CLTI症例の褥創予防計画を立案し各部署への指示を行う。

- 医師と協働でNPWTを実施する。

- 退院後のフットケアや創傷管理の方法を検討し、各部署との連携と情報共有を図る。

外来看護師

- CLTI症例の受診、紹介、転院などの情報の窓口となり、下肢救済チーム起動の対象症例が発生した場合、速やかに事務担当者への連絡を行う。

- CLTI症例の初診時の患者情報と創傷の所見を適切に評価しカルテに記録する。

- CLTI対象症例の退院に際しては、退院時の創傷管理の方法や通院状況などを適切に把握し、地域連携室や訪問看護室などと情報共有し、退院後の診療に備える。

病棟看護師

- CLTI症例の、精神的・社会的・身体的フレイル状況を評価する。また、患者・家族の疾患への理解や思いを把握し、適切な看護を提供する。

- 創傷がある場合、創傷の評価や処置を医師および皮膚創傷ケア認定看護師と協働で実施する。

- 患者・家族の理解や思い、今後の生活の希望などを、同チーム内で情報を共有し、退院へ向けた環境を整える。また、退院後の継続した処置の継続や下肢ケアのため、看護情報提供書を作成し、外来や福祉サービス事業所と情報を共有する。

集中治療室看護師

- CLTI症例の、血行再建術後の急性期管理を医師と協働で実施する。特に、血行再建後の血流評価を適切に実施するとともにグラフト不全や術後出血の予防と対応を迅速に行う。

- 創傷がある場合、超急性期の創傷管理を医師と協働で実施する。

- 血行再建術後急性期の多臓器合併症に留意し、適切なアセスメントと報告に努め、速やかな診断と治療につながる看護を目標とする。

(3) 理学療法士

- CLTI症例の入院時におけるADLを評価し、虚血性安静時疼痛や創傷の状態に応じた適切なリハビリ療法の計画を立案し、速やかに開始する。

- 創傷を有する症例においては、その創傷の部位や深達度および感染症合併の程度を適切に評価し、足の固定具作成や免荷の方法を検討する。

- 下肢血行再建術後は、全身状態や創傷の治療状況に応じてリハビリ療法の計画を再検討し、継続したリハビリ療法を実施する。

- 退院時に再度ADL評価を実施し、退院後の通所リハビリテーションの必要性を検討する。また、退院後の自宅におけるリハビリ療法の継続方法について指導する。

(4) 管理栄養士(NST)

- CLTI症例の入院時における栄養状態を評価し、周術期ならびに慢性創傷治療に対して必要な栄養管理方法を提案する。山形済生病院NSTのシステムを利用する。

- 食事形態や嚥下機能障害などの可能性を評価し、必要な対策を提案する。

- 重度の栄養障害に際しては、経腸栄養などの方法を検討し提案する。

- CLTIのリスクコントロールと創傷の再発を予防することを目的として退院時の栄養指導内容を提案する。

(5) 社会福祉士(MSW)

- CLTI症例の入院時における社会的背景(家族背景、経済的状況、社会的資源の活用状況など)を評価し、各問題点に対する支援の方法を検討する。

- CLTI症例の治療期間が長期化した場合は、一時退院や再入院の調整を行う。この際、必要な社会保障制度の活用が円滑に実施されるよう支援を行う。

- 治療後の退院に際しては、社会的背景と患者ADL、創傷処置の必要性などを総合的に判断して、退院支援を行う。通院支援や、再発の予防等について社会資源を活用し包括的、且つ継続的な支援を実施する。

(6) 医師補助事務職員

- CLTI症例に対する下肢救済チーム起動の連絡を適切かつ速やかに実施する。

- 下肢救済チームカンファレンスがスムースに実行されるべく、各職種への連絡を行うとともに必要な資料を準備する。また、議事録を作成し報告、保管する。

- 下肢救済チームカルテの一部に関して代行入力を実施する。

- 下肢救済チームの活動の運営を包括的に評価し、運営の実施が滞っている場合、適切な助言を行う。

4.下肢救済チーム参加者

医 師

外田 洋孝(心臓血管外科 診療部長)

看護部

5B病棟師長、5B病棟看護師、透析室看護師、診療看護師、

HCU看護師、皮膚・排泄ケア認定看護師、

心臓血管外科外来看護師

理学療法士

管理栄養士・NST

社会福祉士

薬剤師

臨床工学技士

医師事務作業補助